über Menschen und Tiere werde ich

Euch erzählen, die mir als

Persönlichkeiten begegnet sind...

Genunea Musculus

Die Erzählung „Meine Daunendecke“ entstand in den 1980er Jahren. Meine Daunendecke |

|

Erlebnisse, Erlebnisse...

Meine Daunendecke (►PDF)

Minna Tennenhaus (►PDF)

Nana - eine sexuelle Belästigung (►PDF)

Der Gast (►PDF)

Concessionen (►PDF)

Meiner Weisheit letzter Schluss (►PDF)

Weimar (►PDF)

Januar 1945. Die Daunendecke presste ich an meine Brust, gab Willy die Hand und ging entschlossen, ganz fest entschlossen zur Haustür.

„Du wirst es bereuen. Du handelst im Affekt. Man weiß doch garnicht, ob man uns beide später nicht sowieso trennt, und das sibirische Klima ist auch nicht gerade Dein Fall“, meinte Willy und versuchte, mich von meinem schrecklichen Entschluss abzubringen.

Auch die beiden Milizionäre schlossen sich der Diskussion an und lasen mir den Haftbefehl erneut vor, der ausschließlich für meinen Mann galt. „Sie, Frau Niefer, sind Rumänin. Sie müssen hierbleiben. Wenn Sie aber unbedingt Ihrem Mann folgen wollen, können wir Sie nicht daran hindern - obwohl es uns schwer fallen würde, Sie gehen zu lassen.“ Auch von ihnen ließ ich mich nicht überzeugen. Die entsetzliche Ungerechtigkeit, die man Willy antun wollte - ihn wegen seiner deutschen Herkunft nach Russland zu deportieren - empörte mich so sehr, dass ich in diesem Augenblick nur eines empfand: an seiner Seite zu sein, ihm beizustehen. Natürlich erschrak ich bei dem Gedanken an die sibirischen Kälte, aber meine Daunendecke wird mich sicher vor ihr schützen! Wir verließen die Wohnung.

Außer der frischen Nachtluft, die uns umwehte, umzingelten uns vier weitere Milizionäre, die mit erhobenen Gewehren vor dem Haus gewartet hatten. Schweigend gingen wir durch die dunkle Straße zum Bahnhof. Der Wartesaal war schon überfüllt - ich hatte garnicht gewusst, dass Curtea de Argeş, so hieß das kleine Städtchen, so viele Delinquenten besaß, die als „Volksdeutsche“ bezeichnet wurden.

Man führte uns in den Bahnhofskeller, wo noch einige Stehplätze frei waren. „Hier müsst Ihr bis morgen früh bleiben!“, dröhnte eine Männerstimme, die die eiserne Kellertür geräuschvoll zuschlug. Die bedrückenden Stille zwischen den vielen Menschen ließ unsere Gedanken und Befürchtungen um die trübe Petroleumlampe schwirren. Wir sahen sie alle an - ein Schimmer, ein Lichtblick, der einzige vor unserer Deportation.

Auf einer Holzkiste fand ich noch einen kleinen Platz. Meine Daunendecke legte ich vor mich auf den Boden, Willy kniete sich auf sie und stützte sich an meinen Beinen. Die Schlaflosigkeit der wachenden Menschen knirschte aus allen Ecken, und der Geruch der kleinen Petroleumlampe narkotisierte unseren fast erloschenen Geist. Wir taumelten in den Morgen hinein.

Der Milizionär öffnete die Eisentür, trat mit einem großen Papierbogen ein und verlas die Namen der wartenden Deutschen. „Niefer, Willibald!“, ertönte seine Stimme, „Sie sind als Oberschullehrer am Militärlyzeum tätig. Für Sie gilt diese Maßnahme nicht. Sie können mit Ihrer Frau nach Hause gehen.“

Ich presste die Daunendecke an meine Brust, gab Willy die Hand, und wir gingen durch den Wintersonnenschein den Weg zu unserer Wohnung zurück. „Nuni“, schrie Willy aufgeregt, „wie konntest Du nur so einen Entschluss fassen?! Warst Du Dir nicht bewusst, was Dir geblüht hätte? Und dass wir beschlossen haben, uns scheiden zu lassen, hast Du wohl auch vergessen.“ Er begann zu zittern und die Tränen entspannten seinen verkrampften Gesichtsausdruck. „Beruhige Dich doch bitte, es ist ja alles vorbei, wir haben Glück gehabt - und scheiden lassen wir uns erst, wenn der Krieg beendet und Deine Situation gesichert ist“, ermutigte ich ihn und streichelte seinen Kopf.

Am nächsten Tag gingen wir triumphierend ins Militärlyzeum. Mit einem großen Rosenstrauch wurden wir in der byzantinischen Halle des Gebäudes von Willys Schülern und Kollegen empfangen. Alle atmeten erleichtert auf.

Eine Charakteristik des sogenannten „Sozialismus“: Die Gesetze verschwinden, kaum dass sie in Kraft getreten sind. Nach nur vier Wochen klopfte es spätabends erneut an unsere Wohnungstür. Der Schulleiter, Oberstleutnant Cocojaru, stand vor uns.

„Ich muss Sie morgen früh den rumänischen Behörden übergeben, Herr Niefer. Man hat mich eben aus Bukarest angerufen. Das Gesetz hat sich geändert.“, sagte der stattliche rumänische Offizier. „Noch heute Nacht müssen Sie verschwinden! Machen Sie sich aber keine Sorgen. Was ich mit Ihnen vorhabe, ist zwar ziemlich gewagt, aber Sie an dieses Gesindel auszuliefern, wäre verantwortungslos und menschenunwürdig und würde mich mein Leben lang belasten. Ich werde Sie bei mir im Lyzeum verstecken, oben im Dachboden. Keiner wird auf die Idee kommen, Sie dort zu suchen.“

Vergeblich fragten die Milizionäre am nächsten Morgen nach meinem Mann. Niemand wusste, wo er war - damit mussten sich die Uniformierten zufriedengeben.

In aller Ruhe, gut genährt und kultiviert, konnte Willy in seiner kleinen Dachkammer weiterleben. Nachts brachte ich ihm feine kulinarische Spezialitäten und Bücher, um sein intellektuelles Niveau zu erhalten und zu fördern. Trotzdem blieb er seiner Überzeugung treu, dass der deutsche „Endsieg“ durch die „V-Waffen“ gesichert sei. Natürlich teilte keiner seiner Kollegen diese Meinung; sie waren aber alle froh, Willy in Sicherheit zu wissen. Die Schüler aber fragten mich täglich, wo ihr geliebter Lehrer Niefer sei, ob es ihm gut gehe und wann er wieder zurückkommen würde.

Die Zeit verging relativ schnell, und ich wurde mir nicht bewusst, dass ich schon an die zwei Monate meine geheimnisvollen Besuche bei Willy abstattete.

Eines Abends klopfte es erneut an meine Tür. Ein optimistisches Klopfen. Mehrere jugendliche Stimmen baten mich, zu öffnen. Drei Schüler brachten mir eine gute Botschaft: „Frau Niefer, wir haben ihn gefunden, unseren Lehrer, er ist auf dem Dachboden in der Schule versteckt!“ „Das ist nicht möglich“, erwiderte ich erschrocken, „habt Ihr ihn denn gesehen?“ „Gesehen nicht, aber seine Stimme gehört - wir spielten und wollten den Boden erkunden. Plötzlich hörten wir Geräusche und versuchten, die Tür aufzubrechen. Die Stimme von Herrn Niefer klang flehend: 'Lasst die Türe bitte zu und verschwindet'.“

Willy musste nun endgültig fort. Curtea de Arges, das kleine Städtchen, besaß nur eine einzige, aber kilometerlange Straße, die vom Militärlyzeum zum Bahnhof führte - auf dem nur ein einziger Zug täglich, gegen Mittag, hielt. Pompilius, ein Kollege von Willy, verschaffte ihm noch in derselben Nacht falsche Papiere auf den Namen Radu Izvor und eine Bauerntracht - lange weiße Wollhosen, ein buntgesticktes Hemd und eine Schafspelzmütze, die seine Ohren und Augen fast verdeckte. Unter die Nase klebte ihm Pompilius einen blonden Bart. Und in die Hand gab er ihm einen strohgeflochtenen Korb mit Eiern.

Gegen Mittag ging Willy lässig auf der einen Straßenseite, ich folgte ihm auf der anderen. Plötzlich trat ein Milizionär auf Willy zu, flüsterte ihm etwas in die Schafspelzmütze, schlug ihm auf die Schulter - und setzte seinen Weg fort. Vor Schreck war mein Herz fast stehengeblieben.

Endlich erreichten wir den Bahnhof und stiegen in den Zug nach Bukarest. „Was hat Dir der Polizist zugeflüstert?“, fragte ich Willy leise. „Gute Fahrt und viel Glück. Der liebe Gott möge Sie beschützen, Herr Oberschullehrer.“

In Bukarest angelangt, erblickte Willy in der Menschenmenge am Bahnhof seinen Schulkollegen David Schieber. „Ich muss ihn begrüßen, den guten armen David!“, sagte er zu mir und eilte ihm entgegen. „Schon in der Volksschule wurde er von den antisemitischen Schülern verspottet und mit Steinen beworfen. Ich beschützte ihn und begleitete ihn täglich nach Hause.“ Nur mit Mühe konnten wir uns durch die Menschen hindurchdrängeln zu David, der uns nicht gesehen hatte. „David, mein Freund!“, rief Willy und umarmte ihn. „Nach so vielen Jahren, welch glücklicher Zufall Dich wieder zu sehen!“ „Lass mich los“, wehrte sich David, „Du wagst mich zu umarmen, Du Nazischwein?! Wieso bist Du eigentlich frei und nicht nach Russland deportiert worden?“ Er zerrte Willy zur Bahnhofspolizei. Verzweifelt und ratlos wälzte der Polizist verschiedene Gesetzbücher. „Leider kann ich diesen Mann nicht verhaften. Es besteht noch keine neue Anordnung, entkommene Deutsche hinter Schloss und Riegel zu bringen. zeigen Sie mir aber einmal Ihre Papiere.“, forderte der Bahnhofspolizist. „Radu Izvor“, las er laut... „Radu Izvor?“, rief David freudig erregt, „falscher Name, falsche Papiere - er heißt Willibald Niefer, und ich hoffe, dass solche Verbrecher verhaftet werden können!“ „Ja“, meinte der Polizist, „die Sache sieht jetzt natürlich anders aus.“ Mit einer Eisenkette umklammerte er Willys Hände und hielt ihn fest.

Ich nahm meine Daunendecke, presste sie fest an meine Brust und ging zu meinen Bruder Bobby. Gleich in der Nähe des Bahnhofs hauste er in einem Studentenzimmer.

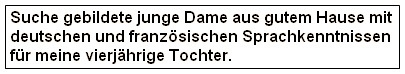

Nirgends fand ich Arbeit. Die großen Betriebe waren verstaatlicht und durften mich mit meinem deutschen Namen nicht einstellen. Die Besitzer der kleinen Privatunternehmen deuteten mir an, sie würden am Tage gern mit mir als Sekretärin vorlieb nehmen; die Abende aber sollte ich für sie freihalten, um mir ihre charmanten kleinen Zweitwohnungen vorführen zu lassen... Solche Angebote verlockten mich nicht. Weiter aber half mir eine Annonce in der Zeitung:

Frau Popescu, 25 Jahre alt, die Mutter der kleinen Pachi, war Besitzerin eines kleinen Schuhgeschäfts; 12 Zimmer, zwei Baderäume und im Souterrain eine kleine, dunkle, schäbige Küche mit Köchin Zenobia und Stubenmädchen Hortensia waren das Inventar der Prachtvilla, in der Frau Popescu allein mit ihrem Sprössling wohnte. Die Einrichtung der Zimmer, ein Wirrwarr von Biedermeier, Rokoko und modernen Möbeln, füllte die vielen Räume. Gheorghe, der Chauffeur, holte seine Herrin und Pachi täglich ab, um sie im offenen Wagen in den belebten Straßen von Bukarest vorzuführen. Spärlich nickte das rotgefärbte Lockenköpfchen von Frau Popescu den vielen Passanten zu, die sie voller Bewunderung grüßten. Pachi langweilte sich und schrie bei diesen Fahrten wie am Spieß.

Frau Popescu empfing mich freundlich. „Sie gefallen mir, und wenn Sie meine Wünsche erfüllen, werden Sie hier ein schönes Zuhause finden. Sie erhalten monatlich 300 Lei, schlafen mit Pachi im weißen Kinderzimmer, und jeden Sonntagnachmittag sind Sie drei Stunden frei, um Ihre Familie zu besuchen. Ihr Tagesablauf sieht folgendermaßen aus: Um neun Uhr wird aufgestanden und gebadet. Pachi pflegt nicht wie andere Kinder zu frühstücken, sie trinkt täglich hausgemachten Himbeersaft, dann isst sie verschiedene Konfitüren und dazu Schokoladenbonbons. Ich vertraue Dir meine Schlüssel der Speisekammer an, in der sich alle diese Delikatessen befinden. Pachi muss man jeden Wunsch erfüllen, denn ihr Vater hat in Stalingrad sein Leben gelassen.“ Dass Frau Popescu mich plötzlich mit Du ansprach, wunderte mich nicht; sie glaubte, mir den vermeintlichen Klassenunterschied zwischen ihr und mir verdeutlichen zu müssen. „Nach dem Frühstück gehst Du mit Pachi in den Park spazieren und bringst ihr spielend deutsch und französisch bei. Gegen 13.00 Uhr serviert Zenobia das Mittagessen. Nachmittags wiegst Du die Kleine in Deinen Armen in den Schlaf - und vergiss nie, an Stalingrad zu denken!“ „Wie schwer ist Pachi?“, fragte ich erschrocken. „Sie wiegt 18 Kilo, eine Bagatelle für Dich.“, antwortete meine Chefin. Die Frühmorgentherapie mit Schokolade und Konfitüren lösten bei Pachi ständig Durchfall aus. Ich hingegen labte mich an den Süßigkeiten redlich, wurde immer runder - Pachi hingegen, die Bagatelle, immer spitzer und leichter. Auch die Mittagessen konnte Pachi wegen ihrer Magenverstimmungen nicht genießen. Ich dachte an Stalingrad, setzte sie aufs Nachttöpfchen und verschlang allein die Köstlichkeiten. Was mich aber sehr schockierte, waren die Menues: für die Herrschaften, Frau Popescu und Pachi, das Beste von Besten. Kraut und Kartoffeleintöpfe täglich für das Hauspersonal. Ich musste in der Küche im Keller mit Zenobia und Hortensia speisen. Ihre Gesellschaft störte mich nicht im geringsten, so manche Lebensweisheiten habe ich von ihnen mitbekommen. Mein Klassenkampf wurde mir immer bewusster; leider konnte ich ihn nur durch meine Gefräßigkeit austragen. In Wut aß ich fast alle Konfitürengläser leer und hoffte, Frau Popescu auf diese Art und Weise zu ruinieren.

Willy durfte ich jeden Sonntag im Gefängnis besuchen. Ihn erfreuten meine Pakete mit Lebensmitteln und Zigaretten von meinen ersten verdienten Geld.

Drei Monate später wurde Willy im Rahmen einer politischen Amnestie aus der Haft entlassen. Bei der Verabschiedung sagte Herr Soculescu, der Gefängnisdirektor, im Vertrauen zu Willy: „Herr Niefer, als Oberschullehrer haben Sie keine Chancen zu arbeiten. Möchten Sie in dieser schweren Zeit nicht zu mir aufs Gut, nicht weit von Bukarest entfernt, als Verwalter tätig sein? Ich weiß, Deutsche sind fleißig, ehrlich und zuverlässig; ich werde Sie in meinen Verwaltungsbüchern als einen Verwandten von mir eintragen, und der Erlös wird zwischen meinem Bruder, Ihnen und mir gerecht verteilt.“

Die Schweine, Kühe, Bauern, Pferde und die penetrant gute Landluft gewährten Willy und mir ihre Gastfreundschaft. Deprimiert aber empfing Willy am 9. Mai 1945 die Nachricht von der Niederlage seines „Führers“.... mir hingegen raubten die vielen Flöhe meine Nachtruhe und ich flüchtete zerbissen und zerkratzt zu meinem Bruder Bobby nach Bukarest zurück.

Bis 1948 verwaltete Willy samt Flöhen mit gutem Ergebnis das Gut.

Die marxistische Lehre breitete sich immer weiter aus. Die mit ihr verbundene Befreiung von Büchern, Zeitung, Lebensmitteln, Reisen, Ausbeutern und Intellektuellen trat in Kraft. Willy wurde erneut verhaftet, da er als Miteigentümer des Gutes als „Ausbeuter“ fungierte. Den rumänischen Behörden musste ich nun beweisen, dass Willy nicht mit Herrn Soculescu verwandt war. Unterdessen genoss er im Kerker die Gesellschaft vieler interessanter Menschen: seinen ehemaligen Gefängnisdirektor und Brotgeber Herrn Soculescu mit seinem Bruder, Kapitalisten, Professoren, Richter, Anwälte, jüdische Börsenmakler und Geschäftsinhaber, Generäle, Pfarrer, Rabbiner, patriotische Studenten etc. etc.

Endlich befreit, zog Willy in die Bukowina um, in den Norden Rumäniens, zu seinem Vater. Nachdem ich erfahren hatte, dass dort seine Existenz als Bankangestellter gesichert war, ließen wir uns scheiden.

Als Sekretärin durfte ich im Bauunternehmen, in dem mein Vater einst Generaldirektor war, arbeiten. Zehn Jahre vergingen...

Wegen seiner politischen Auffassungen wurde mein Bruder Bobby zu 15 Jahren Haft verurteilt. In meiner Verzweiflung informierte ich Willy brieflich über diese Tragödie. Er antwortete mir: „Liebe Nuni, seit neun Jahren bin ich ein treues Mitglied der rumänischen kommunistischen Partei. Dass man deinen Bruder festgenommen hat, finde ich gerecht - Elemente, die gegen die Ideologie des kommunistischen Staates sind, dürfen nicht zwischen uns leben. Schreibe mir bitte nicht mehr; Du kompromittierst mich.“

Ich begann zu zittern, nahm meine Daunendecke und presste sie fest an meine Brust.